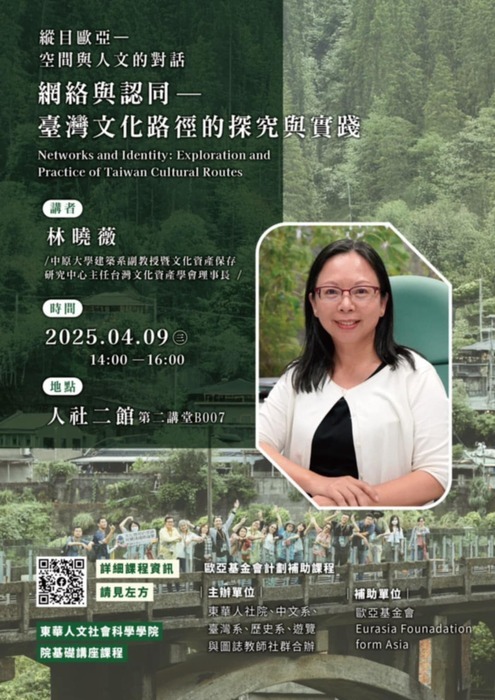

本場專題講座中,我們榮幸邀請到林曉薇副教授,以「網絡與認同:臺灣文化路徑的探究與實踐」為題,深入解析歐洲文化路徑的理論與實踐經驗,並分享如何將其方法論在地化、應用於臺灣多元族群與地方文化脈絡中的可能性。林教授長期投入文化資產保存與空間規劃,近年更專注於「文化路徑」概念的整合與推動,結合跨領域視角與教育實踐,是本領域極具前瞻性的研究者與實踐者。

林教授指出,「文化路徑」已不再是單點型文化資產的保存策略,而是發展為一種整合區域性、有形與無形文化資源的保存與敘事方法論。她以歐洲文化路徑為例,自1987年起歐洲議會即推動跨國合作的文化路徑計畫,至今已有48條獲認證的路徑,涵蓋宗教、藝術、產業遺產、音樂、建築等多元主題,強調民主、人權、文化多樣性與旅遊經濟的協同發展。

這些文化路徑的成功不僅來自清晰的主題設定、完整的服務設施,更重要的是長期以社會參與為核心,建立了公私協力與跨國網絡治理的體系。林教授並強調,歐洲經驗提供了臺灣一個值得借鏡的框架,但其在地實踐仍需回應臺灣自身的歷史條件、社會結構與多元文化特質。

林教授於講座中介紹,目前文化部已支持五條臺灣文化路徑的試行計畫,包括:以宗教與攝影為主題的多元文化路徑、以及糖業、礦業、林業與水利為核心的產業型文化路徑。其中,像是阿里山林業文化路徑、嘉南大圳水文化路徑、平溪與新平溪的礦業文化網絡、虎尾糖業聚落路徑等,皆已初步完成資源盤點與網絡架構建立。

這些文化路徑強調的不只是場域的歷史性,也重視現代生活脈絡的介入,包括藝術進駐、環境劇場、導覽教育與地方餐飲等多元體驗設計。透過「小平臺」的建立,各路徑可持續推動主題論述、網絡營運與服務整備,發展在地故事並吸引大眾參與。

本場講座的另一核心為「認同」的生成機制。林教授指出,文化路徑之所以重要,不僅在於資產保存,更在於其如何成為人與土地、人與人之間的連結媒介。她舉例自己起初對原鄉地區理解有限,但在參與文化路徑田調與導覽後,逐漸體會19世紀攝影師湯姆森與臺灣原住民互動的歷史情境,也對地景產生了新的情感連結。

文化路徑促使參與者不只是旁觀者,更是敘事的共同建構者。無論是社區居民、導覽志工、研究學者或旅人,在路徑的建構與實踐中都能找到參與的角色,這種由下而上的文化參與正是臺灣文化資產發展的新契機。

林教授說明,目前整合平臺主要負責政策研擬、認證機制設計與經營模式規劃,而地方執行團隊則負責具體操作與推廣。這樣的架構需建立基本共識框架,以利未來擴大推動。她特別強調,文化路徑若要真正落實,必須具備以下要素:

在講座最後,林教授鼓勵在場同學將文化路徑視為一種參與式行動研究與實踐平台。她表示,文化路徑的願景不僅是地方發展的工具,更是認識自我、理解多元、進行跨文化對話的開端。透過文化資產的重新詮釋與串聯,我們得以重構臺灣的歷史地景,也開啟更具包容性與想像力的文化未來。

本場講座內容豐富,兼具學術視野與實務經驗,不僅啟發同學對文化資產保存的多元思考,也展現文化路徑作為新時代文化治理與地方創生策略的重要潛能。未來,本系也將持續關注文化路徑的推動與發展,並鼓勵師生積極參與,成為文化敘事的共同創造者。