海島深耕25日:謝嘉儀的澎湖實習經驗——從文化傳承到環境永續的教育覺察

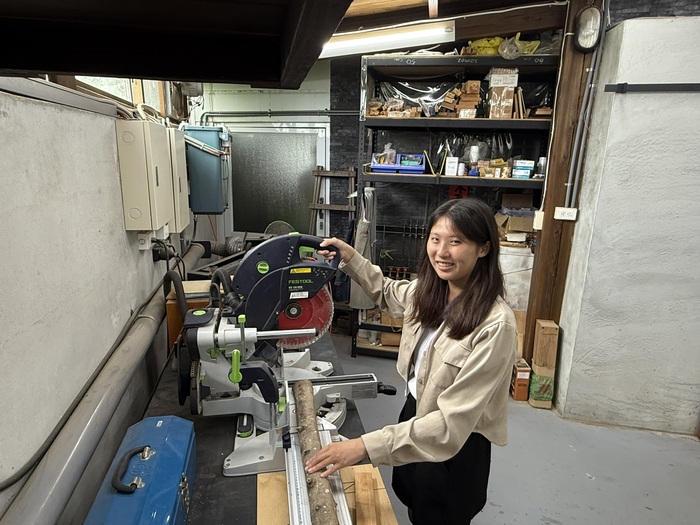

【澎湖報導】來自國立東華大學教育行政與管理學系四年級,並輔修臺灣文化學系的謝嘉儀同學,暑假參與「臺灣文化產業實習課程」,於澎湖縣農嶼海青年創生協會展開為期25天的深度實習。這段旅程讓她親身走入社區、離島與潮間帶,從文化教育到環境行動,逐步實踐從「學習者」走向「行動者」的轉變。

動機與期許:為何選擇澎湖?

在7月11日於實習單位舉行的成果發表會中,謝嘉儀以「模擬頒獎典禮」的形式幽默而真誠地總結各組織帶給她的啟發,並分享三大參與動機:

- 對海洋議題的好奇:曾在海生館實習,希望進一步了解民間單位如何落實海洋教育與環境行動;

- 珍惜長期駐地經驗:期望能像在花蓮求學一樣,真正住進離島社區,深入觀察當地文化;

- 關注青年留鄉議題:好奇是什麼驅動青年選擇返鄉或落腳澎湖這樣的離島地區,並希望探索背後的社會動力。

多元組織參與,打開教育與文化的視野

實習期間,她輪流參與了不同社區組織的活動與任務,從中累積豐富的跨域經驗:

- 年年有鰆:重新定義魚與教育:她參與完整的食魚教育課程,包括魚市場導覽、漁獲分類、魚乾敲打與標本製作,並與國小學生一同進行海洋生物認識活動。當她親眼見到底拖網撈上岸的大量廢棄魚體時,深受震撼,並重新反思人類對海洋生態的影響與教育的責任。她也深感在地兒童對魚類知識的熟悉度之高,是地方與知識自然結合的成果。

- 海漂實驗室:垃圾的創作潛力:在海漂工作坊中,她與孩童們共同將海洋廢棄物如瓶蓋、木板與漁網,轉化為創意藝術品。這不僅培養她對資源再利用的認識,也讓她體會教育應鼓勵自由表達,而非侷限於標準答案。她最難忘的是獨木舟撿海廢活動,參與者如同尋寶般欣喜地對待「垃圾」,讓她重新思考價值定義的流動性。

- 西嶼咱ㄟ厝:讓文化與記憶不再孤單:謝嘉儀參與在地耆老的訪談與影像記錄,協助保存方言歌謠、傳統技藝與民宅花窗等地方文化資產。她觀察到,透過社群媒體的分享,許多在外工作的子女得以在線上看見父母的身影,進一步拉近與家鄉的距離,也讓地方記憶透過科技獲得延續。

從地方學到教育實踐

實習期間,她也積極參與傳統節慶、收集古厝花窗影像,並觀察澎湖花火節等大型活動對地方發展的正反面效應。這些經歷讓她思考教育與觀光、地方文化間的關係。

在個人反思方面,她逐漸意識到:「理解地方不應只是短暫參訪或故事採集,更需要長期陪伴與共感。」她從「地方能給我什麼」的視角,轉向「我能為地方做什麼」的思維,也更加重視教育者應具備的「共感力」與「回應力」。

她表示,這次實習將成為她未來教學實踐的重要資源。她計畫學習如「故事地圖」等工具,結合在地文化記錄與教學設計,甚至希望未來能設計實境遊戲活動,帶領學生認識家鄉文化與地方知識,實踐教育生活化與社區化的目標。

文化與教育的深度連結

這場為期25日的海島實習,不僅讓謝嘉儀實地參與多元地方行動,更深化她對文化傳承、環境教育與在地生活的體悟。她的經驗也展現出修讀本系輔系的學生,也能透過實習課程,結合教育專業與文化觀察,將人文素養轉化為具行動力的地方實踐。