【Event Coverage】2024 Fall Semester – National Hualien Girls' Senior High School "Introduction to Humanities and Social Sciences" Course

張瓊文老師受國立花蓮女中之邀參與「人文及社會科學導論」

老師以「解讀後山的空間密碼」為主題,為高一語資班設計一場兩個週次的初階田野課程。

第一週(11/15)課堂一開始首先邀請學生透過slido分享自己「從地理課學到了什麼」,多數學生提及自然地理的相關範疇;接著再以「什麼是探究」引導學生思考並討論。老師以魁北克旅行時無意間發現韓劇《鬼怪》名場景的一扇門為例,分享當時在現場觀察大量駐足現場的遊客組成(年齡、族裔、性別等),初步分析韓流文化擴散所帶來觀光效益,讓學生理解一場簡單有趣的日常觀察如何導引出值得探究的問題。

為加深學生對田野調查的認識,老師展示了一張藍白建築的照片,學生直覺認為是希臘式的建築,然而真實場景卻是位於花蓮的新社。這樣的「文化挪移」現象引導學生思考,只有「親臨現場」,才能真正掌握現場的全貌。接著,以學生熟悉的六福村畢業旅行來探討主題樂園的異同,學生回應熱烈。老師再分享倫敦的泰晤士河與巴黎塞納河的觀光體驗差異,進而啟發學生如何去觀察。

田野技巧的部分,老師提出訪談是「有目的的聊天」,透過邀請學生分享自己的聊天經驗,去協助學生釐清訪談與日常對話的差別,也列舉一些記者的蠢提問,提醒大家訪談是一項技巧,引發學生笑聲。

此外,課堂中學生亦在老師的安排下進入分組的實作演練。小組成員輪流擔任訪談者、受訪者與紀錄者,以社團活動為主題進行訪談演練。老師與助教在學生的熱烈提問與應答間巡迴紀錄。在實作結束後,邀請學生分享各自角色的觀察,並分析訪談中發問邏輯與程序的重要性,站在對方回答的基礎繼續發展下去。老師舉例說明何謂不恰當的問題設計,並解說如何採取ORID的原則,運用 5W 設計開放性問題,以引導出受訪者更豐富的回答。

課程的最後,老師為學生收攏課堂中的所討論到的訪談概念,並讓學生分組以便進行課後任務。這堂豐富的田野課程在學生的積極參與中熱鬧結束,接著就期待隔週學生的訪談成果。

#教育部高級中等學校人文及社會科學基礎人才培育計畫

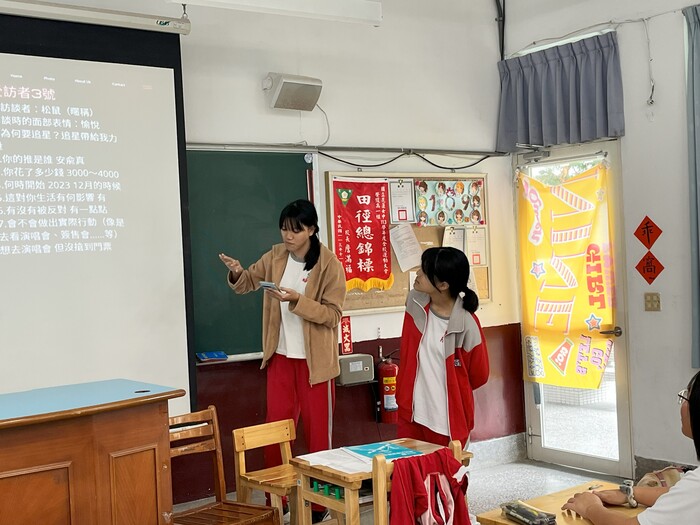

接續上週的課程,本週課程邀請各組同學分享所選擇的主題訪談調查成果。全班共分為四組,所有小組皆對「粉絲追星經驗」深感興趣,因此皆選擇以此作為研究主題。在同學們依序發表訪談結果與研究結論後,瓊文老師逐一回應,並進行深入分析。

在回應同學們的調查報告後,瓊文老師提醒大家,在田野調查的過程中,紀錄不僅是簡單的筆記,而是必須帶著方法與觀察力去記錄受訪者的言行舉止、人際互動與情緒變化。這些看似不起眼的細節,往往能夠透露受訪者未直接表達的想法與態度,成為解讀田野資料的重要線索。老師強調,田野調查不只是「東張西望」,而是需要有系統地進行紀錄,可以透過文字書寫、圖像輔助等方式,更細緻地捕捉田野中令人印象深刻的片段。在紀錄技巧方面,老師特別提醒,訪談結束後應儘快整理紀錄,避免時間拉長而遺漏關鍵資訊。此外,田野筆記應使用第一人稱書寫,將自身的所見所聞納入,並且在訪談過程中隨時記錄自己的疑問與心得,這些即時的思考將有助於後續分析。

除了觀察與紀錄的技術,老師也特別強調田野調查過程中,不應將受訪者視為「獵物」,而應設身處地,從受訪者的角度去理解與思考,營造出平等與尊重的對話氛圍。這樣的研究態度不僅能讓調查更加深入,也能促使受訪者更坦誠地分享自身經驗,使研究結果更加真實且具參考價值。

透過這次的課程,同學們不僅實際體驗了質性研究的基本方法,也學習如何進一步分析與解讀訪談結果。同時,老師也藉此機會強調田野調查的基本功,包括細緻的觀察、完整的記錄,以及即時的整理與反思,幫助同學更全面地理解田野調查的核心精神。

課程側寫 撰文|王璽愷&楊舜凱