【映後座談】從《邊陲》看見花蓮的戰爭記憶:從微電影到戰俘營遺址的歷史再現

從《邊陲》看見花蓮的戰爭記憶

——從微電影到戰俘營遺址的歷史再現

撰文|郭俊麟(國立東華大學臺灣文化學系副教授)

一、歷史的暗影:從〈花蓮大空襲〉談起

1945年,太平洋戰爭進入末期,美軍的轟炸機群頻繁飛越台灣東部。花蓮港市(今花蓮市)在戰略上屬於日軍的的重要據點,也因此數度遭受猛烈空襲。鐵道留置所、酒廠、港口設施與鐵道網絡都成為攻擊目標,戰火的陰影籠罩著整座城市。

微電影《邊陲》以這段歷史為背景,故事聚焦於一名駐守花蓮鐵道留置所的日本警員。某夜,倉庫傳來神秘的聲響,戰爭與人性的邊界在靜默的夜色中被撕開。短短十餘分鐘的影像,透過細膩的場景美術與低限度的敘事節奏,重新喚醒人們對戰爭時期花蓮的想像與追問。

影片拍攝地點選在花蓮鐵道文化園區二館附屬工廠與拘留室,美術團隊以原建築空間為基底重現昭和年間的氛圍。特展期間,園區舉辦電影放映與場景導覽,讓觀眾在觀影後能親身感受「影像回歸歷史現場」的張力。

二、映後思考:從短片走向歷史的深層

首次觀賞《邊陲》時,我為其對人性的刻畫與聲光細節深受感動。然而再三回想,我更關心的是:若以這樣的作品作為起點,花蓮是否可能拍出屬於自己的在地史詩?是否能如今年獲得金鐘獎迷你劇集編劇獎《聽海湧》描述二戰歷史般,讓地方記憶透過影像被重新看見?

這樣的思索,讓我回憶起十多年前參與的「花蓮港戰俘營文史考察」。那時我們一行人,包括葉柏強老師、黃家榮老師等人,獲得憲兵隊與戰俘營紀念協會協助,得以進入軍營內部勘查「傳說中的水牢」與諸多封閉空間。2012年,戰俘營紀念碑於花蓮憲兵隊區內落成,這段隱晦的歷史終於在此重新被命名。

因此,當《邊陲》透過糧倉與牢房重現戰時氛圍時,我立刻意識到:若將電影場景與花蓮港戰俘營的史實對照,它其實蘊含了更多可被挖掘的歷史層面。

三、戰俘營的祕密:花蓮的「被遺忘之地」

(一)戰俘的來台與花蓮的角色

太平洋戰爭自1941年珍珠港事件後全面爆發。日本在初期節節勝利,俘虜了大量美、英、澳、荷等盟軍士兵。自1942年起,這些戰俘被陸續運送至日本、台灣與東南亞各殖民地。

花蓮港成為關押高階軍官的戰俘營所在地,其中最著名者即為美軍溫懷特(Jonathan Wainwright)將軍——其官階僅次於麥克阿瑟。依據戰俘營紀念協會資料,花蓮港戰俘營運作時間約為1942年至1943年中。隨著戰局逆轉,戰俘後被疏散轉移至玉里等更偏遠地區。此後,原址到二戰結束仍保留有軍事倉庫與拘留設施。這正與《邊陲》片中空無一人的牢房場景巧妙呼應——那是一個被戰爭撤離、但仍留有恐懼殘響的空間。

(二)遺址的影像與再現

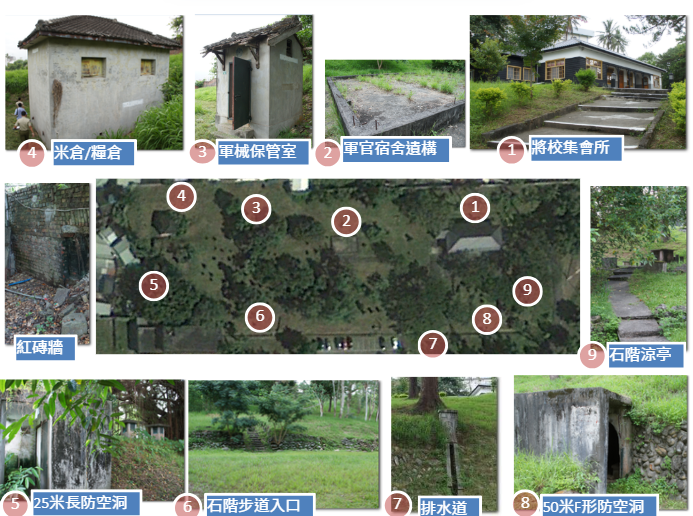

紀念碑揭幕儀式的影像中,花圈與蘇格蘭風笛聲交織成一場跨國追思。遺址現存的糧倉、軍械庫、防空洞與將校集會所等建築,均證明此地的歷史層次極為豐富。

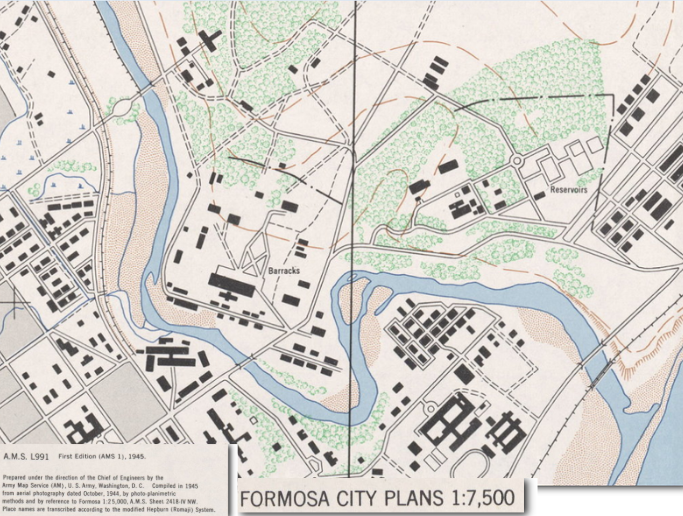

航照圖與戰俘的回憶錄素描顯示,戰俘營位於美崙山腳下,靠近今將軍府一帶。當時的木造營舍結合和洋風格,二層樓建築壯麗而規整。1945年美軍轟炸花蓮港市區時,鐵路與酒廠等交通與工業設施皆被炸毀,唯獨此處倖免於難——極可能是因情報顯示仍有戰俘被囚留於此。

後來的命運卻更具諷刺意味:這棟花蓮最宏偉的木造建築,並非毀於戰火,而是在1980年代被國軍拆除。歷史在和平年代被「再度抹去」。

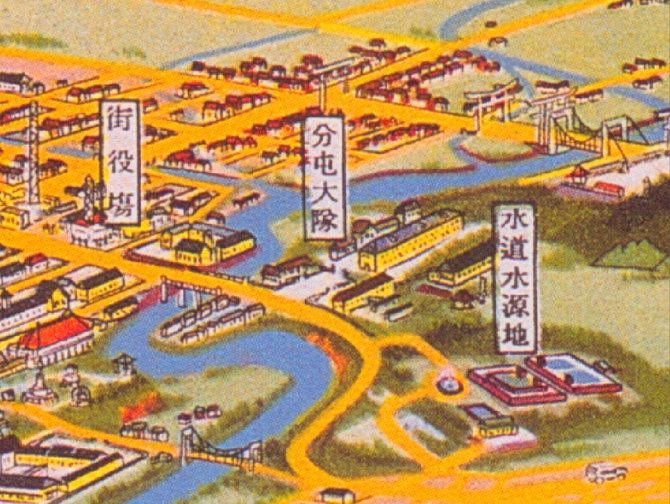

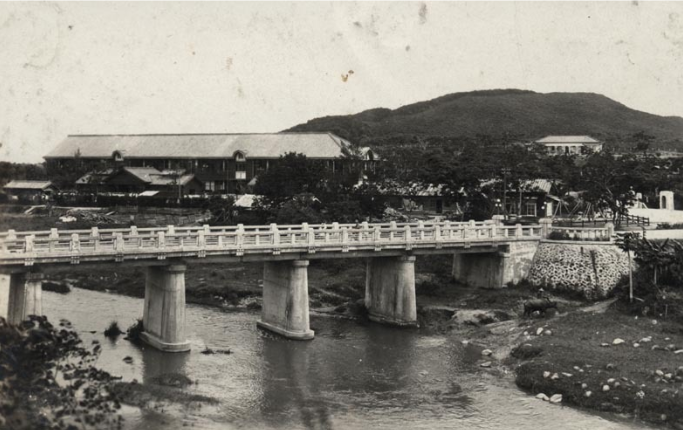

四、從鳥瞰圖與航照影像重建記憶

1935年,《大太魯閣鳥瞰圖》繪師吉田初三郎以細膩筆觸描繪花蓮港街景。圖中最顯眼的一棟建築,正是花蓮港分屯大隊——後來的戰俘營。從鳥瞰比例上,它甚至比花蓮港廳、車站還宏偉,足見其軍事地位。同時期的航拍照片進一步印證了這區域的布局:築紫橋橫跨美崙溪,北岸是軍官宿舍「將軍府」,旁邊為衛戍醫院與兵營。今日若由花蓮舊市區向北望,仍可隱約對應出這些地景脈絡。

2012年進行現勘時,我們實地辨識了糧倉、防空洞、軍械庫與紅磚圍牆的遺構。防空洞呈F形、長約25公尺,內部深邃曲折;糧倉為水泥主體、木質內牆,仍可見稻穗遺留。這些細節在《邊陲》片中皆有高度的相似性,顯示導演對歷史考證的用心。

五、電影的史感:在真實與虛構之間

若以戰俘營為背景解讀,《邊陲》的角色設定更顯深刻。片中日語略帶口音的警員,或許正是戰末留守的台籍監視員。歷史記錄指出,當時因日本兵多被調往前線,戰俘營多由台籍監視員輔助管理。戰後,他們因身份模糊而陷入悲劇:對日本而言,他們不是國民;對國民政府而言,他們又被視為「日本兵」。

因此,《邊陲》中的角色不僅是戰爭機器的一環,更是歷史夾縫中的「邊陲者」——象徵著被遺忘的台灣人視角。

六、從影像到史地教育的啟發

此次映後座談,我與觀眾共同回望這段被忽略的歷史。現場僅有一人知曉花蓮曾設有戰俘營,這反映出地方記憶的空白,也正是文化教育應填補的部分。

本系學生曾以《太平洋戰爭:花蓮港廳》為主題製作故事地圖(StoryMaps),透過航照圖、軍事地圖與文獻對照,重構空襲與城市空間變化。未來若能結合鐵道文化園區、將軍府、松園別館與戰俘營紀念館,建立「花蓮戰爭記憶地景路線」,或可讓這段歷史真正走入大眾視野。

七、結語:從《邊陲》出發,走向歷史的深層敘事

《邊陲》以短短十數分鐘,成功在光影間重現戰爭的人性邊界;但更重要的,是它開啟了地方歷史再思的契機。花蓮不僅有山與海的壯麗,也有戰爭與記憶的縫隙。當電影與文史研究相互呼應,當鐵道文化園區不只是展場,而成為歷史的媒介——我們或許能重新理解「邊陲」的真正意義:

那不只是地理的邊界,更是歷史與記憶的邊緣地帶,等待被重新看見、重新敘說。