【實習報導】松菸文創園區實習見聞:羅凱駿的文化資產維運與活化探索

松菸文創園區實習見聞:羅凱駿的文化資產維運與活化探索

在暑假的「臺灣文化產業實習」中,羅凱駿同學選擇了位於台北市的松山文創園區作為實習場域。他進入園區的維運處,深入參與文化資產的日常維護與活化任務,從實務操作、議題思辨到團隊合作,累積了豐富的第一手經驗,也逐步形塑自己對文化資產保存與再利用的專業視角。

走進維運核心:古蹟保護與展覽安全的平衡

維運處的工作內容繁複,並非單純的修繕或體力勞動,而是涉及多層次的管理與協調。許多古蹟專業維護需委託外部工程單位,例如地坪整修。但維運處的核心任務是把關場地使用的安全與規範,包括檔期組負責廠商的進撤場與安檢,確保消防措施與古蹟設施不受破壞。

羅凱駿在文博會進場前,曾參與技術會議,親眼觀察到如何在保障古蹟安全的前提下,兼顧展覽的美學設計。他發現松菸的古蹟保護規範相當嚴格,例如展場裝潢不能塗漆、黏貼,甚至連綁紮都有限制。這讓他開始思考:現行規範是否能因應不同情境做出調整?古蹟保存與活化之間,是否能找到更具彈性的平衡?

專題探索:從遺構調查到文化資產活化的思辨

實習初期,凱駿著手以Story Maps紀錄園區遺構。他比對歷史照片與現場遺址,描繪園區內不易察覺的文化痕跡,例如乾涸的日式庭園造景、澡堂走廊遺痕,或展演廳後方仍保存日治時期送餐電梯的機房。這些珍貴的場域,讓他感受到文化資產「在地故事」的重要性。

隨著實習進行,他將專題方向轉化為探討古蹟活化議題。他注意到現行《文化資產保存法》多停留在原則性規範,對於古蹟再利用時的細節缺乏一致標準。他因此提出思考:是否需要更具體的規範,來確保古蹟活化過程能兼顧文化價值與空間使用的需求?這樣的轉折,顯示他已不再只是觀察者,而是能主動提出議題的思考者。

團隊協作的挑戰:消防栓箱展的磨合歷程

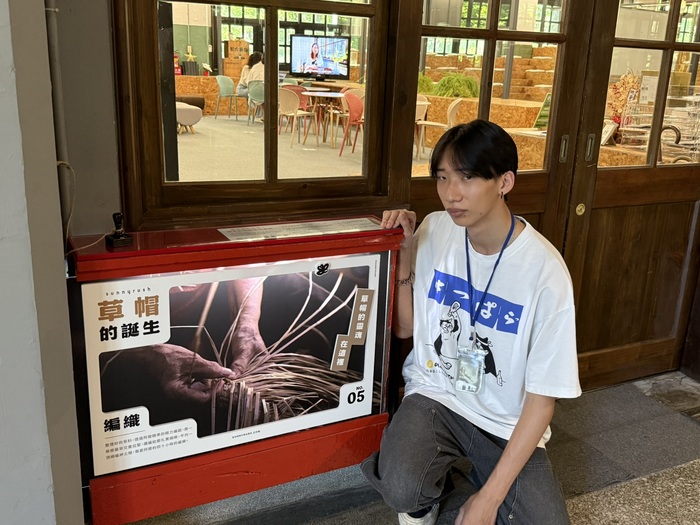

除了個人專題,凱駿也參與「消防栓箱展」與90秒短影片製作,這是實習生必須完成的團隊成果。籌備過程中,他負責燈箱內容設計,並參與跨組別協調。然而,在一次歷時四個半小時的會議中,由於缺乏整體架構,討論陷入混亂,大家難以理解彼此的想法。

最終,在輔導員的引導下,團隊才逐步聚焦,讓展覽策劃回歸正軌。對羅凱駿而言,這段經驗深刻提醒他:專案執行不僅需要創意,更仰賴有效的溝通與分工。他也學會在爭論與困惑中,保持耐心並調整敘事方式,讓內容更貼近觀眾。

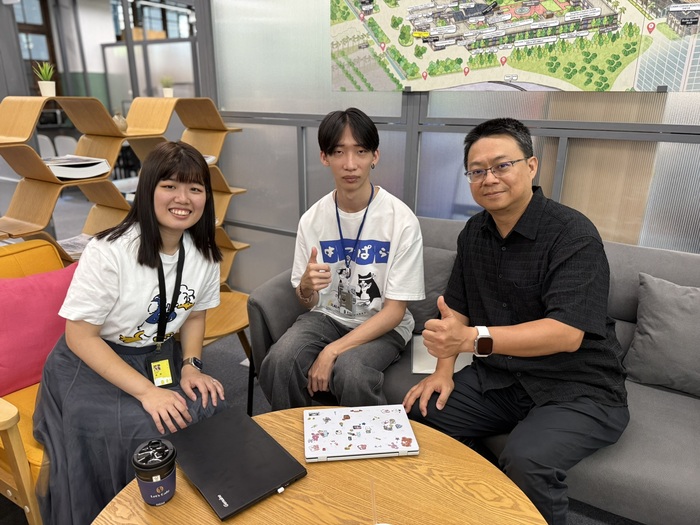

訪視觀察:產學合作與學習氛圍

8月15日,實習指導老師郭俊麟老師到松山文創園區訪視,並與實習督導章婷小姐交流。章督導介紹,松山文創園區近年積極推動產學合作,與各大專院校在生態教育、外語導覽、永續設計等面向合作頻繁。今年暑假共有17位實習生分布在五個處室,從上百名申請者中脫穎而出,顯示松菸實習的高度競爭力與價值。

在訪談中,督導肯定凱駿提出以GIS故事地圖呈現園區文化資產的構想,並對其積極投入表示欣賞。她也指出,實習生除日常工作外,還需規劃策展與短片製作,並協助國際活動接待,學習如何將文化資產連結到國際視野。

郭老師表示,凱駿在維運處的學習與廠商策展的觀摩,未來可在校內成果發表會中延伸應用,這將使其獲得更完整的學習體驗。他鼓勵同學們勇於嘗試不同領域的文化資產現場,為自己的學術與職涯打下厚實根基。

結語:一場持續的對話與實驗

凱駿在松山文創園區維運處的實習,展現了一名文化產業學習者從觀察、參與到反思的完整歷程。他透過專題探索古蹟活化議題,參與策展實務,並從團隊合作的挑戰中成長。這段旅程,不僅加深了他對文化資產維運的理解,也為其未來發展鋪下了實務與思辨並重的基礎。

凱駿松菸實習的經驗也讓我們體會到:文化資產不只是靜態保存,更是一場持續的對話與實驗。學生若能勇於走進現場,探索自身關心的主題,必能在未來的專業路上更具底氣與方向。